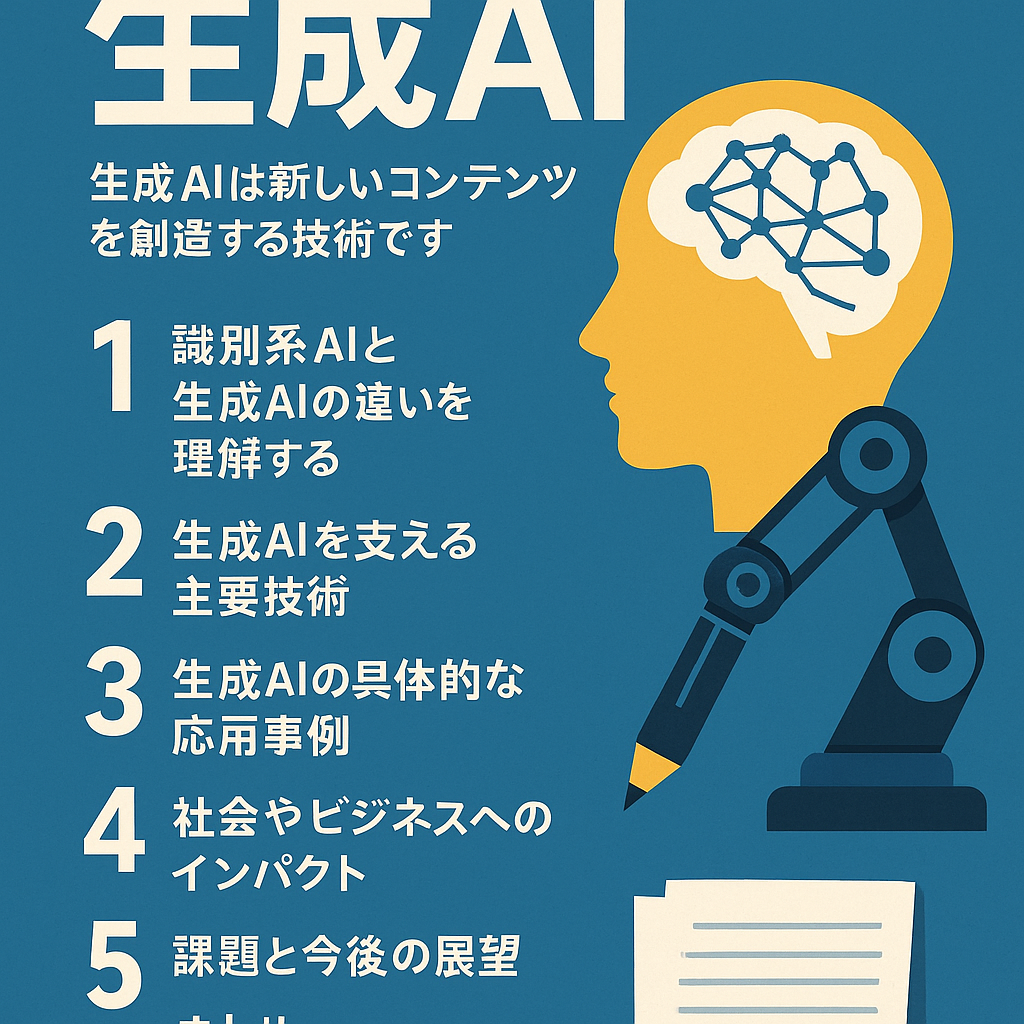

. 生成AIとは何か?

生成AI(ジェネレーティブAI)は、文章、画像、音声、音楽、動画、プログラムなどを自動で作ることができる人工知能の一種です。これまでのAIは、すでにある情報をもとに分類したり、正しい答えを予測したりするのが主な役割でしたが、生成AIは「まだ存在していないもの」を新しく生み出すのが得意です。

たとえば、AIが小説のような文章を書いたり、絵を描いたり、音楽を作ったりすることができます。現在では、教育、医療、製造、ゲームや映像制作など、さまざまな分野でこの技術が活用され始めています。

2. 従来のAIとのちがい

従来のAI(識別型AI)は、「これはリンゴかミカンか」といったように、すでにある答えの中から正しいものを選ぶのが得意です。迷惑メールの判定や医療画像の診断などがその代表例です。

一方、生成AIは「まったく新しいものを作ること」が目的です。今まで見たことのない文章や画像などを、学んだ情報をもとにAIが考え出して作ります。つまり、「正解を選ぶAI」と「新しいものを生み出すAI」という大きな違いがあります。

3. 生成AIが使っている主な技術

生成AIには、主に以下のような技術が使われています:

-

Transformer(トランスフォーマー):文章の意味や流れを理解して自然な言葉を作る技術。ChatGPTなどの会話型AIでも使われています。

-

GAN(敵対的生成ネットワーク):2つのAIが「作る」「見分ける」を繰り返して、リアルな画像などを作り出す技術。

-

拡散モデル(ディフュージョンモデル):ノイズの多い画像から、少しずつきれいな画像を作る方法。絵や写真の生成によく使われています。

これらの技術のおかげで、生成AIはとてもリアルで高品質なコンテンツを作ることが可能になっています。

4. 生成AIの使い道

生成AIは、すでにさまざまな分野で使われています。

-

文章の作成:契約書、レポートの要約、質問への自動応答など。

-

画像や映像の作成:広告用ビジュアル、ゲームのキャラクター、建築のイメージなど。

-

音声や音楽の作成:ナレーションの自動化、歌声やBGMの生成など。

-

プログラミングの支援:コードの自動作成、バグの発見や修正支援。

-

教育:教材の自動生成、個別学習の提案など。

こうした使い道によって、作業の時間を短縮したり、人の仕事をサポートしたりすることができます。

5. 社会や仕事に与える影響

生成AIは、仕事のやり方を大きく変え始めています。以前は人が時間をかけて行っていた作業も、AIのサポートで短時間にこなせるようになっています。

たとえば、商品やサービスのアイデアを出す際に、AIが複数の案を素早く出してくれることで、人は選んだり判断したりする作業に集中できます。また、医療や建築などの専門分野では、AIが診断や設計のサポートを行っています。

このように、人間は「考える」「判断する」「まとめる」といった役割に専念できるようになり、仕事の質が高まっています。

6. 注意が必要な点(問題とルール)

便利な生成AIですが、注意しないといけない問題もあります。

1つは、ハルシネーションと呼ばれる「もっともらしいけど間違っている情報」を出してしまうことです。たとえば、実際には存在しないニュース記事や事実を作り出してしまうことがあります。

また、他人の作品(文章や画像など)を勝手に学習データに使ってしまい、著作権の問題が発生することもあります。さらに、偽の画像や音声が悪用されるリスクもあります。

こうした問題を防ぐために、以下のようなルールづくりが必要です:

-

学習に使うデータの出所をはっきりさせる

-

AIが作ったコンテンツの権利を明確にする

-

間違った情報を検出するしくみを取り入れる

-

国や世界全体で共通のルールを考える

そして、AIとうまく付き合えるように、学校や社会での教育も重要になってきます。

7. これからの展望と取り組み

今後、生成AIはさらに進化していきます。たとえば、文章・画像・音声を一度に扱える「マルチモーダルAI」や、自分で考えて動く「エージェント型AI」などが出てきています。

学校や会社では、AIを「ただのツール」ではなく、「一緒に働くパートナー」として活用する工夫が求められます。また、教育や法律、社会のルールなども、AIの発展に合わせて整えていく必要があります。

AIと人が協力して、よりよい社会をつくっていくことが、これからの時代の大きなテーマです。

まとめ:生成AIは、人の創造力や仕事をサポートする新しい技術です。その力を正しく使い、ルールや教育を整えることで、未来に向けて安心して共に進んでいける社会が実現できます

コメント